|

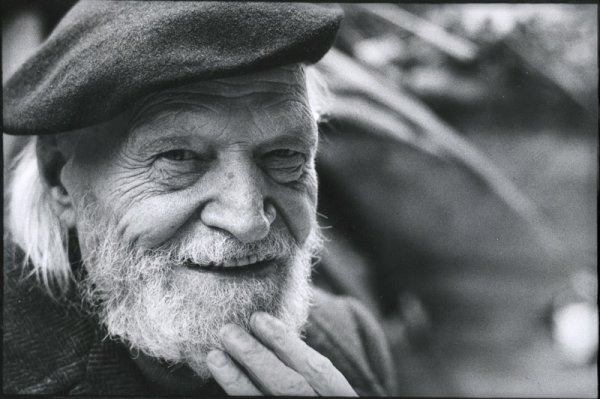

U N G A R E T T I P O R A R M A N D O U R I B E p o r A r m a n d o U r i b e A r c e |

|

A Giuseppe Ungaretti lo vimos muchas veces. Dictaba en la Universidad de Roma su último curso de Literatura Italiana, y con su voz cansada y al mismo tiempo violenta enumeraba las virtudes de Giácomo Leopardi y los vicios de sus editores. Más afición parecía demostrar por estos últimos, y el árido recuento de faltas, erratas, deliberadas omisiones y erróneas interpretaciones, envolvía a los alumnos en un manto de plomo que los más jóvenes querían horadar con risas y juegos en el fondo de la sala de clases. Nosotros, modestamente sentados en un banco estrecho, con la mirada fija en el poeta, sin entender gran cosa de sus observaciones pero devotamente admirados de su vehemencia, que aguzaba ese perfil de por sí cortante y orgulloso, reprobábamos con ardor a los alumnos más jóvenes del fondo de la sala. “Chiit!” decíamos, volviendo la cabeza con rapidez: “¡Rispetto!”. Vanas admoniciones. El profesor, indiferente, jugaba con las erratas de los editores como los alumnos con las palabras del Profesor.

A la salida de clases, al salir de cada clase de Ungaretti, nos acercábamos a él, inspirábamos profundamente y musitábamos la primera frase de un largo discurso: Extranjeros, en Roma por primera vez, admiradores entusiastas de su poesía, de toda poesía, ignorantes, exóticos, dispuestos a dejarnos asesinar por el honor del poeta y profesor, ¿podría recibirnos una tarde y escucharnos con calma? Pero nunca era posible que llegara a su oído la primera frase del discurso. Los alumnos más respetables, unos vagos ayudantes de curso, profesores auxiliares o vaya a saberse quiénes, tomaban al poeta del brazo, le decían Maestro, lo acompañaban durante horas, recorrían con él cuadras de cuadras… y hacían improbable cualquier acercamiento; más que improbable, ofensivo, inútil. Después de caminar muchas cuadras tras el grupo, volvíamos cariacontecidos a la Universidad, a la clase siguiente.

Un día, un día de la última semana de clases, el último mes de la estada en Italia, marcamos en el teléfono el número del poeta. Salió el mismo a contestar. Con timidez comenzamos el discurso. Ante los gruñidos de impaciencia, nos saltamos la médula para llegar al final: ¿Podría recibirnos una tarde, por un rato, por unos minutos, y escucharnos? Debíamos decirle algo importante, llevarle algo interesante. ¿Una tarde? – repitió. ¿Una tarde? ¡No! Mañana en la mañana a las diez de la mañana.

Fuimos endomingados, aunque era jueves. El sol de comienzos de verano relucía como vidrio molido, impedía ver los contornos. En una calle, seguramente hermosa y tranquila, descubrimos la casa. La puerta de madera no estaba cerrada. Entramos al jardín, dispuesto en altos y bajos alrededor de una o dos palmeras. Nos parecieron gigantescas. En el prado percibíamos unas pequeñas flores azules que daban coraje. Los postigos claros ocultaban toda ventana. La casa parecía estar en abandono total. Rasguñamos apenas en la puerta. Golpeamos un poco más fuerte. Finalmente dimos tres golpes netos, formidables. La puerta se abrió. Adentro estaba oscuro, oscuro. No vimos nada ni nadie. Voces sí que había, gruñidos, gritos agudos. Silencio. Cruzamos el umbral y penetramos a una enorme habitación de techo bajo, en plena penumbra, con un incierto escritorio en uno de sus extremos y varios sillones y sofás adosados a las paredes. No vimos a nadie. Nos detuvimos en un ángulo. De pronto, saltó detrás del escritorio una figura toda vestida de blanco, con zapatillas blancas, con el cabello blanco, y como un bólido cruzó la habitación. No hacia el ángulo en donde estábamos, ¡gracias a Dios! Volvió a cruzarla. Y de nuevo, y de nuevo. Agitaba los brazos. Gritaba entrecortadamente: “No quiero más poesía. ¡No quiero saber nada de poesía! ¡No me interesa la poesía! ¡Me aburre, me aburre, me aburre! ¿Y quién es Catto? Es un gato, nada más que un gato. ¡A los gatos la poesía! ¡a los gatos!”. Gritaba con tono más alto. Se detuvo. ¿Y quién es Ud.?, preguntó fijándome la vista; había legado a mi rincón. Profesor, comencé, yo soy un sudamericano ignorante. Quiero decir: Maestro, yo soy un sudamericano exótico. Poeta, quiero decir: Yo soy un sudamericano que lo llamó por teléfono. |

|

|

|

|

¡Ah!, exclamó Ungaretti. Es verdad. ¿Quiere un whisky con hielo? Me pasó un vaso, ya preparado, que apareció entre otros en una mesa baja. Sentí el tintineo del hielo. No en mi vaso. Trabajosamente, se levantaba de un sillón blando y oscuro un joven de mediana edad. Sí, un joven, un niño a juzgar por la cara y el pelo rubio y lacio; pero con el cuerpo pesado de un hombre adulto. He aquí al poeta tanto, secretario de la revista cuanto –me dijo Ungaretti con cara de pocos amigos. Les di la mano a ambos. Ungaretti saltó hacia atrás y volvió ese ritmo de animal peligroso, enjaulado con animales de otra especie, decidido a morderlos y destruirlos si se le ponen en el camino, a olvidarlos y desconocerlos si guardan las distancias. Pero sus vociferaciones no eran tan inofensivas. Se dirigían al secretario de la revista tanto, poeta cuanto. “¡Sí, sí, sí! ¡No, no! No puedo ayudarle, no puedo votar por Ud. en ese concurso, no asistiré a ese concurso, no asistiré nunca más a ningún concurso, no conozco su libro de poemas, no me interesa su libro de poemas, no me gusta su libro de poemas, ¡odio la poesía!, ¡toda la poesía!, ¡estoy hasta aquí de poesías!” (Señalaba su cintura, y luego su cuello y luego elevaba el índice hasta casi topar el techo). “¡No más poesía, no más poesía, no más concursos! ¡Que vaya Alfonso Gatto al concurso, que vote Gatto por Ud., que Gatto lo premie!”.

El joven-anciano asentía: Sí Maestro, tiene razón Maestro; no Maestro, es como Ud. dice. Estoy tan pobre. Merezco el premio. Aquí está mi libro. ¿Quiere verlo, quiere recibirlo? Se lo dejaré en esta mesa.

“Bueno”, dijo Ungaretti, repentinamente calmado. “Bueno, votaré por usted, por su libro”.

“¿Y Ud. qué quiere?”, me dijo entonces, volviéndome a mirar. “¿Es Ud. poeta, crítico, novelista, estudiante de literatura?”

“Ay, no, Maestro” musité. “Soy abogado”.

“¿Qué?”, gritó el poeta dando un brinco hacia atrás. “¡Y qué diablos quiere! Yo no necesito abogados, no tengo pleitos, no quiero chicana… ¡No quiero!”

“Ay, Profesor”, lo interrumpí, también escribo. “Escribí este libro”. Y saqué uno de mi bolsillo oculto.

“Póngalo encima de la mesa”, me contestó más aliviado. “¿Y qué más quiere?”

Yo no sabía qué decir. No podía, empero, dejar las cosas ahí. “Quisiera”, empecé, “quisiera conocer los nombres de las principales revistas literarias italianas, las mejores, aquellas en que Ud. colabora, Maestro”. Creía halagarlo, me felicitaba para mis adentros. Pareció meditar un momento. El joven-viejo, hundido en el sillón y sorbiendo apresurado su bebida, se hacía el sordo, tocándose el mentón blando con el dedo meñique.

“¡Aut Aut!”, gritó Ungaretti de improviso. Creí que me expulsaba. “Aut Aut, revista de filosofía y letras”, acotó el joven. “El Maestro colabora a menudo en Aut Aut”. Respiré, masqué el trozo de hielo que me quedaba, sonreí. “Muchas gracias, Maestro”. “Sí”, contestó, “y además Letteratura, y Letterature Moderne, y La Fiera Letteraria, y…”

“¿Puedo anotar los nombres?”, insinué diligente.

“¡No!”, aulló el poeta. “Estoy muy ocupado, mi mujer está muy enferma, es muy tarde, estoy muy cansado…” Agitaba los brazos. “Este joven le dará los nombres, este joven lo sabe todo. Váyanse ambos, juntos, váyanse inmediatamente, así podrán conversar de las revistas italianas. Mi mujer está muy enferma, es muy tarde. Por aquí está la puerta de salida. ¡Por aquí!, ¡no, por allá! Esa es la ventana”.

Nos empujó, nos tomó de los codos, nos dirigió por la puerta hacia el vestíbulo. Se paró en el umbral de la habitación de donde salíamos. Nos indicaba la puerta de calle con el mentón. “Por allí, ¡Luego! Por allá. De vueltas a la perilla. ¡Más fuerte! Así. Bien. Adiós, adiós; mi mujer está enferma; váyanse juntos”.

El joven secretario de la revista cuanto, el joven concursante se negaba a abrir del todo la puerta de calle. “Maestro”, murmuró, “¿votará Ud. por mí?” Ungaretti meneó la cabeza, sin voz, afirmativamente. La puerta se abrió. Salimos a la luz crudísima, estéril.

¿Qué más podemos relatar? Recuperando el plural decente, la historia de la entrevista con el poeta Ungaretti nos permite moralizar; al menos, moralejar: No busquéis al poeta a menos que el poeta os busque. Evitad la biografía, y, mucho más, la autobiografía.

(Extracto de Tres Poetas Italianos, de Armando Uribe Arce, publicado en los Anales de la Universidad de Chile, n° 127, año CXXI, Mayo-Agosto de 1963)

|