|

M A N D R Á G O R A O C T O G E N A R I A p o r Ó s c a r O r t i z V á s q u e z |

|

Óscar Ortiz Vásquez es académico, historiador, escritor y editor de libros. Durante mucho tiempo trabajó de manera muy cercana con el dirigente sindical Clotario Blest. Este escrito pertenece al libro "Breve introducción a la literatura chilena", aún inédito, cuyos capítulos son entregados en formato cartonero por Editorial Taller Colectivo Anartistas.

En un clima de Frente Popular (pan, techo y abrigo) cuyo abanderado era Pedro Aguirre Cerda, sumado de solidaridad con la naciente República española que atravesaba la cruenta Guerra Civil. En medio de la hegemonía del nacionalismo chileno y de un criollismo literario, encarnado en la bisoña Generación Literaria del 38, una nueva propuesta estética marcó una escisión.

Ubicado en las antípodas del realismo social, tres jóvenes que apenas llegaban a los veinte años (ex alumnos del Liceo de Hombres de Talca) y origen social mesocrático, deciden adherirse al surrealismo impulsado desde Francia por André Breton. Son: Braulio Arenas (1914-1988), Teófilo Cid (1914-1964) y Enrique Gómez Correa (1915-1995). Aspiraban a que el espíritu estuviera en una permanente rebelión y afirmaban el derecho a creer en la utopía. Su estreno público fue el 12 de julio de 1938, en la Universidad de Chile, momento en el cual expresaron sus textos y poesías.

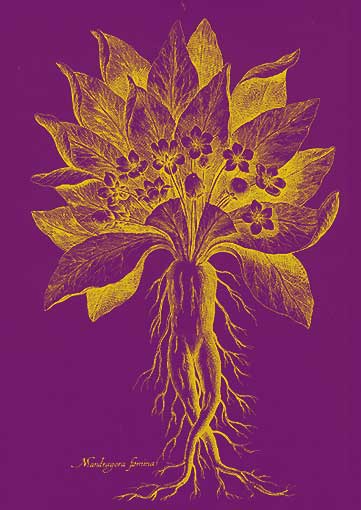

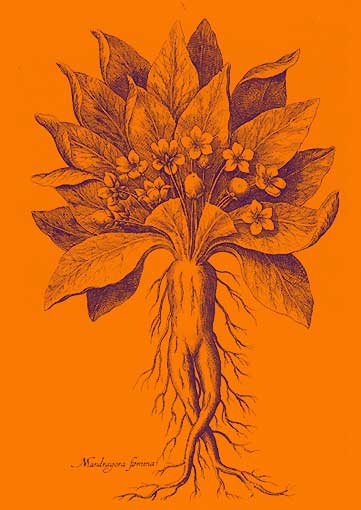

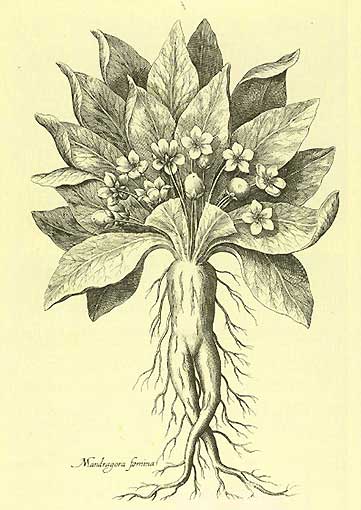

Escogieron su nombre por el prestigio poético y mágico de la planta Mandrágora, que con su raíz gruesa de apariencia antropomórfica, sus hojas grandes y su fruto de olor fétido, se inscribe en una estirpe de supersticiones y creencias que se arrastran desde el Génesis (las olorosas que se mencionan en el Cantar de los Cantares de la Biblia), la que crece al pie de los patíbulos del Medioevo, la que provoca efectos alucinógenos y letárgicos en Cleopatra y Antonio. La planta que puede producir la muerte cuando se arranca, pero que también permite as quien la posea, acceder al poder y al conocimiento.

Por tanto, el bautizarse así implicaba asumir un rótulo misterioso y fantástico, pero también hacerse cargo de un enorme desafío. Poéticamente, la Mandrágora representa a la Poesía Negra, cuyo estado se transmite tanto en poemas como en actos revolucionarios. Haciendo suyas las manifestaciones del humor negro y del surrealismo. Reconociendo en Chile la apertura a estos senderos en Vicente Huidobro, señalando en la revista número cuatro “Él ha sido quien ha liberado a la poesía de nuestro idioma de la bajeza, de la retórica y de la prisión. Y la ha puesto en su rol de perfeccionamiento y de pureza activa”. Como maestros reconocían a Dante, Bandello, Marlowe, Lewis, Young, Von Armin, Mallarmé, Rimbaud, Lautremont, Breton; Péret, Apollinaire, entre otros grandes. Y si bien, no está mencionado por el grupo como una influencia, es a mi juicio, importante al menos destacar la existencia anterior de otras publicaciones experimentales, rupturistas y genuinas en este país, estas son: “Agú” y “Cartél Runrúnico”, entre otras, pues no olvidemos que la década del veinte es rica en ediciones de revistas y hojas poéticas, algunas con notable sello dadaísta.

|

|

|

|

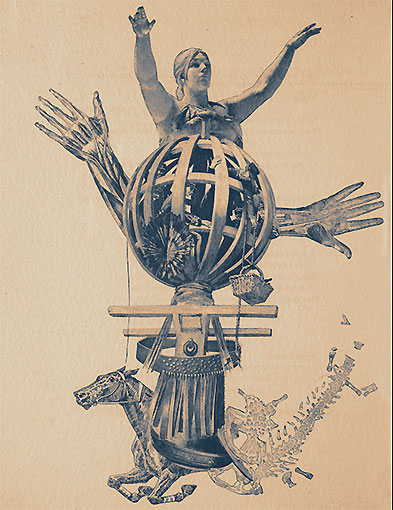

Collages de Ludwig Zeller para el libro "Mother darkness" de Enrique Gómez-Correa

|

Como una manera de interiorizar al lector del devenir literario de este original grupo, revisé la principal fuente primaria existente en la Biblioteca Nacional: las mismas revistas Mandrágora. Se publicaron números irregulares desde diciembre de 1938 y hasta 1943. Usualmente es una revista “mal diagramada” con formato no convencional.

La primera publicación se tituló “Poesía, filosofía, pintura, ciencia y documentos”. Se trata, sin embargo, de una revista poética. Los autores de los artículos son los miembros del comité directivo, que edita tal órgano de expresión: Arenas, Cid y Gómez Correa. Desde el punto de vista del contenido, está ordenado en tres áreas: declaración de principios o manifiestos, luego poemas y reseñas de libros, hay trabajos de Rimbaud, Jarry, Breton, Éluard, entre otros extranjeros, mientras que de nacionales destacaron a Jorge Cáceres, Gonzalo Rojas, Mario Urzúa, Fernando Onfray y Vicente Huidobro. Las reseñas las efectuó casi siempre Braulio Arenas. El otro tercio de la revista llevaba visiones críticas y polémicas de distintos temas.

En esa época tres grandes autores consagrados destacaban en Chile, Vicente Huidobro, quien a pesar de ser reconocido como una inspiración, en la última publicación de la revista, es señalado por Gómez Correa como alguien que “Intenta en vano resolver puramente problemas estéticos de una manera simplista…a pretexto de avanzar hacia el infinito se aparta de los problemas más candentes de la moral y de la época”. Pablo de Rokha con quien mantuvieron amistad, aún cuando también en la revista número 7 se le indica como “Empecinado en identificarse con el alma del campesino chileno y sólo ha conseguido una falsificación risible”. Pero, sin duda, fue el tercero, el otro Pablo con quien encarnaron la protesta y alarma…

Desde el primer impreso queda claro su carácter de espadachines contra algunas figuras del Olimpo local. El primer sableado fue Neruda, al que definieron como “Cierto pez opaco que vive sembrando el odio y la calumnia”. De un personaje que tiene “alma y cuerpo de bacalao” y cuya especialidad es “lamer los pies y aferrarse a la solapa de personajillos que suben o se asoman al balcón para así poder escalar”. Le imputan ser falso y hablan de sus “plagiados veinte poemas de Tagore”. También emprenden contra la Alianza de Intelectuales de Chile, organización de lucha antifascista, vinculada al Frente Popular y a la solidaridad con la República española. La describen como “un revoltijo de tontos, de incultos, de soplones de policías, de intrigadores, de carteristas, una organización que no tiene más programa que hacer propaganda a cierto bacalao que la preside”. El once de julio de 1940 en el auditorio de la Casa Central de la Universidad de Chile, durante un homenaje a Pablo Neruda, que se le rendía por su designación de Cónsul de Chile en México. Estos “tres mosqueteros” demandaron cuentas a Neruda del resultado de la colecta a favor de los niños españoles, en su calidad de Presidente de la Alianza de Intelectuales de Chile. Braulio Arenas arrebató de las manos de Pablo el discurso que leía y lo lanzó por los aires, dando origen a una gran batahola entre los asistentes, por lo que se suspendió el acto. En el número cuatro de la revista Mandrágora los protagonistas narran lo sucedido.

En las revistas informan igualmente que “la Alianza de Intelectuales ha enviado a España a Juvencio Valle, uno de los más representativos intelectuales, es decir, un señor perfectamente cretino, mediocre como escritor y como hombre”. “Sepan los soldados del glorioso Ejército español –escribe Braulio Arenas- que Valle no expresa a los intelectuales chilenos, puesto que es un señor que en su vida no ha hecho otra cosa que darse vueltas siguiendo la huella de su propia baba”. Alejándose de esta escritura denostativa, al examinar los manifiestos insertos en su protot0abloide, se percibe una estética que rescata la idea surrealista y una poesía al borde del abismo que trabaja en las zonas más profundas y misteriosas del yo interior: el sueño, el inconsciente, la locura, lo cabalístico de las regiones más inhóspitas de lo desconocido. Una escritura más allá del bien y del mal. Una poesía negra. |

|

|

|

Collages de Ludwig Zeller para el libro "Mother darkness" de Enrique Gómez-Correa

|

Poesía no es sólo escribir, es una actividad vital, es cerrar los ojos a la realidad boba y mediocre, mostrando para vivir ese estado de pánico, volcado hacia el precipicio de un yo interior oscuro, asediado por el misterio del placer y del terror. Es en la zona del terror cósmico, donde los instintos cortan todos los puentes y donde el lenguaje lírico es desde la poesía, donde debe buscar sus raíces y dar testimonio de su existencia. Abogaban que el poeta debe incendiar el cielo para poder llegar a decir: “la historia de la poesía negra es la historia de mi vida”.

El tenor de los manifiestos no pretende ser sistemático: son textos individuales en algunos números de la revista Mandrágora, donde hay un cueteo de ideas: uno por cada uno de los miembros del grupo, pero no en común; en suma los Mandrágora, como libertad profunda son predominantemente personales e irrepetibles. Fue en lo fundamental una publicación vanguardista, eminentemente estética, más que política contingente, a diferencia de las revistas que dirigía en esos tiempos Vicente Huidobro.

Otras actividades que desarrollaron fueron recitales públicos, collages, dibujos y exposiciones pictográficas. Formaron su propia editorial donde impulsan el libro objeto como valor cultural, que reúne textos, dibujos, collages en un tiraje generalmente de no más de cincuenta ejemplares.

Mandrágora recibió a varios jóvenes a quienes les fascinaba el peculiar surrealismo nacional. Entre ellos Cáceres, Zeller y Onfray.

Jorge Cáceres (1923-1949) “El delfín” fue un surrealista con una poesía de grandes imágenes y de versos luminosos. Además de poeta era artista plástico, escultor y bailaría del Ballet Nacional Chileno, fue uno de los fundadores del Club de Jazz de Santiago. Expuso en París en 1948, en la Galería Bard. Sólo publicó cuatro libros de poesía y por ser ediciones de no más de doscientos ejemplares, su obra es hoy casi desconocida, sin embargo, el investigador Luis Mussy ha logrado recopilar y adentrarse profundamente en su obra. Según Enrique Gómez Correa, la llegada de Cáceres fue un deslumbramiento, con un instinto pocas veces visto durante la historia de la poesía chilena. En circunstancias poco claras, fue encontrado muerto en la tina de su baño, en tiempos donde su talento tenía sin duda mucho aún por efervescer.

Fernando Onfray a pesar de sólo permanecer tres años con Mandrágora y publicar dos libros con pinturas y collages de Braulio Arenas, no olvidó este referente: “Yo era muy solitario, nunca quise perder mi independencia, reconozco la deuda que tengo con ellos pues me abrieron las puertas de un mundo muy interesante. Así pude salir de un orbe cerrado a las grandes corrientes de Europa”. Stefan Baciu, en su libro Antología de la Poesía Surrealista Latinoamericana, en el capítulo dedicado a Chile, cita en varias oportunidades a Onfray como partícipe esencial de este grupo.

En el intertanto, a mediados de la década del cuarenta, la fallida Internacional de los surrealistas, con sede en París y coordinada por el galo Breton, integraba a sus filas a los poetas chilenos. Permanentemente Braulio Arenas le escribía al francés donde le informaba lo realizado y sus proyectos. Gradualmente –a pesar de la adversidad existente en Chile contra ellos por buena parte del mundo de la cultura, por ser antinerudianos- iban ganando espacios públicos y prosélitos.

Sin embargo, Teófilo Cid, uno de los vértices del triángulo surrealista, decide “vivr la poesía” alejándose del grupo, transformándose así en el máster de la noche o dandy de la miseria, que alimentaba de fuego las conversaciones madrugadoras de Il Bosco y bares en los años cincuenta. Dejó además los versos para incursionar en otros géneros literarios, el periodismo esencialmente. En septiembre de 1949 los otros dos integrantes anuncian mediante comunicado público la disolución de la entidad. Esta situación facilita en ese momento al núcleo duro nerudiano existente en la poesía chilena entre los años 1935 a 1973, a que cualquier otra forma poética sea ignorada. Eso explica el mutismo literario que padeció esta corriente estética. Recién en octubre de 1957 fue publicado el primer libro clave de este movimiento “El AGC de la Mandrágora”, estas tres letras del título no son otra cosa que las iniciales de Arenas, Gómez y Cáceres, donde se da a conocer los pensamientos y poemas de ellos. Ese mismo año “Antología Crítica de la Nueva Poesía Chilena” de Jorge Elliot aborda a Mandrágora objetivamente: “Es justo, sin embargo, reconocer que los poetas chilenos que aceptaron los postulados de la escuela surrealista se distinguen por su seriedad ante los problemas que plantean.

La poesía de Arenas, Cáceres, Cid y Gómez Correa, contiene siempre elementos que germinan con mucho vigor en nuestra imaginación”. En 1970, Enrique Lihn en la revista Nueva Atenea escribió: “Nuestro surrealismo chileno duplicó, pero a la manera de una sombra, el hermetismo de aquel (el europeo)”. |

|

|

|

Collages de Ludwig Zeller para el libro "Mother darkness" de Enrique Gómez-Correa

|

Ludwig Zeller que fue curador de la Sala de Exposiciones del Ministerio de Educación en Chile por más de veinte años, librero, poeta, artista y discípulo de los Mandrágora, se ha encargado a través de su editorial Oásis (Canadá y México) de difundir la obra del grupo. En 1979 editó material desconocido de Jorge Cáceres. Ha exhibido un sinnúmero de pinturas surrealistas basado en la poética de Mandrágora, obteniendo varios galardones por su trabajo. De este artista tengo la añoranza de su Centro de Cultura y Editorial “La Casa de la Luna”, fundada en compañía de su mujer, la artista visual húngara, Susana Wald, ubicado en pleno barrio Lastarria el año 1968. Su funcionamiento sólo duró seis meses, pues cierta prensa lo estigmatizó como punto de encuentro de drogadictos.

Durante la última década del siglo veinte patrocinado por Zeller, emerge un pequeño conglomerado de jóvenes de menos de 30 años aglutinados como el Grupo Derrame, inspirados en Mandrágora, irrumpiendo como una expresión del surrealismo, su ámbito de acción cubrió literatura, performance, teatro, pintura, música y publicaciones.

Como evaluación final, creo que los mandragoristas propiciaron una estética contestataria a las ideas predominantes de la época. Fue una energía cultural discutible para algunos y estimulante para otros, pero que contribuyó sin duda a vitalizar la poesía chilena en la vanguardia nacional. Esa tradición fue inaugurada con Vicente Huidobro, en la primera década del siglo 20 continuada con un hálito diferente por Mandrágora y más tarde en una nueva inflexión con Nicanor Parra y su antipoesía.

¿Y qué ocurrió con el trío que dio vida a Mandrágora?

Enrique Gómez Correa fue abogado y diplomático de corbata y colleras, durante el día, pero manteniendo encendida la vela nocturna del surrealismo hasta su muerte en 1995. Su última obra, Las cosas al parecer perdidas (1994) atesoró plenamente la arquitectura literaria de los poemarios de su juventud.

Teófilo Cid, continuó su cercanía a Huidobro, se dedicó a escribir cuentos, novelas, ensayos y críticas literarias, estuvo encargado de la página de cultura del diario La Nación y de las revista Vea y Ercilla. Realizó también guiones de cine y una obra de teatro, Alicia ya no sueña, por la que fue galardonado el año 61 con el Premio Juegos Literarios Gabriela Mistral. Murió en 1964, alcoholizado, teniendo en las bancas de las plazas, muchas noches, su morada nocturna.

Braulio Arenas, una vez terminada la revista Mandrágora, realizó dos publicaciones más bajo el nombre de Leit Motiv. Recibió el Premio Nacional de Literatura el año 1984, con una vasta producción literaria donde destacan notoriamente sus novelas, siendo Los esclavos de sus pasiones, señalada como una obra maestra desconocida de la literatura. Murió en 1988 componiendo versos al dictador Pinochet y a sus soldados. Compuso Chile eres tú, himno de la Junta Militar. |