|

J. R. R. T O L K I E N E L R E E N C U E N T R O C O N L A M I T O L O G Í A |

|

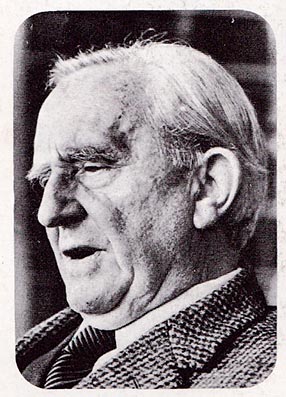

Vivía en una casita, a la sombra de los colegios de la muy gótica universidad de Oxford. Conservador convencido, prestaba una atención distraída a los acontecimientos de su tiempo y se negaba meticulosamente a leer periódicos. Excepto un duro periodo en las trincheras francesas, durante la primera guerra mundial, su existencia fue de una simplicidad y de una regularidad asombrosas. Y es que el mundo contemporáneo tenía para él muchísimo menos interés que el de las antiguas literaturas sajonas, germánicas y celtas que enseñaba en Oxford; mucha menos realidad, incluso, que estas mitologías que debían inspirarle una obra sin precedentes.

Cada jueves por la tarde, en los años treinta, John Ronald Reuel Tolkien se encontraba con sus amigos, jóvenes eruditos y ancianos hombres de letras de Oxford, para fumar tranquilamente en pipa, para evocar las fabulosas peripecias de los Nibelungos o la gesta inmemorial de Cú Chulainn, el héroe mítico de Irlanda, y leer en voz alta los primeros capítulos de Bilbo el Hobbit o del El Señor de los anillos, historias que le convertirían en uno de los escritores más famosos de la segunda mitad del siglo XX.

Traducida en todo el mundo, llevada a la pantalla por el dibujante americano Ralph Bakshi en 1978 en una excelente interpretación del libro; y también por el neozelandés Peter Jackson, con la épica trilogía entre 2001 y 2003 que le valió varios premios; la obra de Tolkien resucita todo un universo enterrado en el patrimonio legendario de los pueblos europeos: magos, elfos, caballeros de armas rutilantes, hadas, gnomos y toda clase de criaturas folklóricas, entre las que sobresalen los maravillosos pequeños Hobbits, con los que su creador se identificaba de buena gana, y que a sus ojos encarnaban una vieja Inglaterra desaparecida para siempre. |

|

|

|

|

En estos escritos, que toman elementos de las sagas escandinavas, de las narraciones de la Mesa Redonda y de los sombríos crepúsculos de la mitología germánica, capta la nostalgia de aquellas verdes campiñas en las que resultaba tan agradable contar historias junto al fuego. Aficionado a comer setas, Tolkien detestaba los viajes y la cocina francesa. Sólo de vez en cuando, dejaba su querida Inglaterra para escapar a Irlanda y vagabundear por las colinas de Wicklow, donde el cálido olor de la turba se mezcla con el recuerdo de las fantásticas divinidades gaélicas.

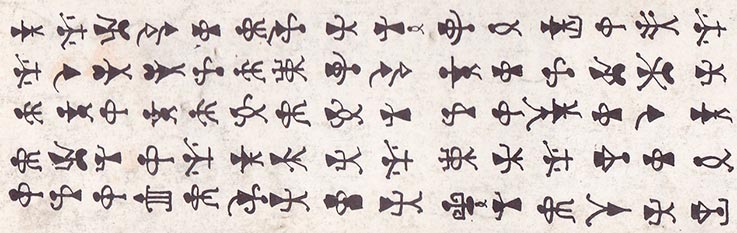

Nacido el 3 de enero de 1892, J.R.R. Tolkien era sólo un niño cuando en Birmingham, donde le había acogido un anciano sacerdote después de la muerte de su madre, devoraba ya los antiguos poemas sajones, en particular el Beowulf, y manifestaba sorprendentes aptitudes para la filología. La lengua galesa, que descubrió casualmente en una excursión, le había fascinado inmediatamente por su belleza y por su complejidad poética. Así pues, de un modo natural, su vida escolar le condujo a Oxford, donde el amor por las leyendas ya no debía abandonarle nunca. Y, tal como escribía un día en un notable ensayo sobre el cuento de hadas, “la olla de sopa, el caldero del cuento, no ha dejado nunca de hervir y se le han añadido constantemente nuevos elementos sabrosos o no”.

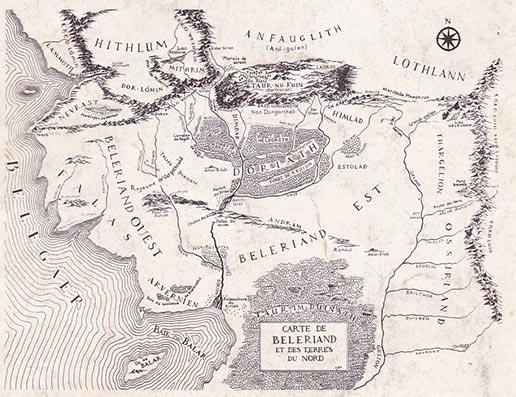

Los “elementos” que Tolkien ha echado personalmente en el caldero del cuento son particularmente “sabrosos”, y la lectura de Bilbo el Hobbit, de El Señor de los anillos o del Silmarillion, son tres principales obras, resulta por ello deliciosa, ya que nos lleva al descubrimiento de lugares quiméricos y fascinantes, de personajes horripilantes y tiernos, de razas que desbordarían la imaginación de cualquier antropólogo. El lector, después de sumergirse y saborear el mundo de Tolkien, ya nunca podrá olvidad a la dama Galadriel, reina de los elfos, ni al desconcertante Tom Bombadil, habitante benéfico de los bosques, ni a la terrorífica Ella-Laraña, ni, por su puesto, a todos y cada uno de los componentes de la Comunidad del Anillo, cada cual más noble.

Los reinos de ese mundo de Tolkien, sin embargo, no son, quizá, tan “fantásticos” como parecen a primera veces. Serios exégetas de la obra no han dejado de observar fuertes parecidos de la Tierra Media, escenario de titánicas luchas de El Señor de los anillos, y la región de Hallstatt, en Austria, que fue el hogar originario de la civilización celta al comienzo de la edad de hierro. Y el bosque que se extiende al noreste de la entrañable Tierra Media Lothlorien, ¿no evoca irresistiblemente a los gigantescos bosques danubianos que, precisamente al noreste de Hallstatt, fueron el punto de partida de las primeras grandes migraciones indoeuropeas?

Estas perspectivas que nos sumergen en edades en que los hombres tenían poderes que se consideran propios de los dioses, en que los árboles hablaban a los animales y en que las entrañas de la tierra estaban pobladas de maleficios y de monstruos horribles, seguían obsesionando a Tolkien hasta el 2 de septiembre de 1973. Aquel día, el maravilloso narrador inglés se llevaba con su muerte miles y miles de historias que una existencia bien aprovechada no le había permitido contarnos. |

|

|

|

|

|

Extraído de Maestros de lo insólito, publicado en 1981 en el semanario Lo inexplicado. |